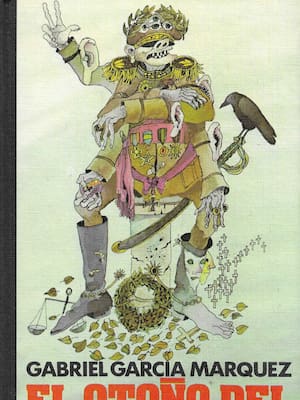

Hace 50 años se publicó la esperada novela de Gabriel García Márquez sobre la soledad del poder, tema que el autor colombiano ya había vislumbrado en personajes como la Mamá Grande y el coronel Aureliano Buendía.

Como todas las novelas del Nobel, El otoño del patriarca tiene una apertura memorable: «Durante el fin de semana los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencial, destrozaron a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior, y en la madrugada del lunes la ciudad despertó de su letargo de siglos con una tibia y tierna brisa de muerto grande y de podrida grandeza».

El otoño es una de las piezas fundamentales no solo de la obra de García Márquez, sino de toda la literatura latinoamericana, concretamente de lo que se ha dado en llamar la novela del dictador, junto a una larga tradición de novelas como El señor presidente, Yo el supremo, El recurso del método y La fiesta del chivo, entre muchas otras.

Volver a las páginas de El otoño del patriarca, medio siglo después de su publicación, es encontrarse con una auténtica obra maestra, de esas que ya no se escriben, de esas que ya no se leen. Una obra que exhala Caribe de principio a fin, que sabe cifrar la historia de América Latina en cada esquina de la peripecia, una novela que entreteje una fábula de horror con las mil voces de la cultura popular, con la exuberancia verbal de los pueblos del mar, con su música, su forma de hablar, de interpretar el mundo.

La novela, cuya temática de desmesurada crueldad, opresión y despotismo se halla por estos días más vigente que nunca en el desdichado vecindario continental, está escrita en clave de carnaval, de carnaval sangriento. Su mérito mayor acaso sea contar una espantosa tragedia con humor. No, desde luego, con el humor de los «cuentachistes» chambones que pululan en nuestro medio, sino con el recurso providencial de la antigua risa trágica, la risa que hace temblar a los poderosos, a los ungidos, a los innombrables, la que denuncia sus excesos, su oprobio, la que pone en evidencia la inmundicia que yace bajo sus tapetes.

La única capaz de contar el carnaval de la muerte, «el júbilo de muerte de metralla, la fiesta carnicera de la guardia presidencial que cumplió con mucho gusto y a mucha honra mi general su orden feroz de que nadie escapara con vida del conciliábulo de la traición, barrieron con ráfagas de ametralladora a los que trataron de escapar por la puerta principal, cazaron como pájaros a los que se descolgaban por las ventanas, desentrañaron con granadas de fósforo vivo a los que pudieron burlar el cerco y se refugiaron en las casas vecinas».

En fin, la fábula trágica de un dictador eterno que se cree amado por el pueblo, pese a constatar, en una de sus incontables muertes simuladas, que hasta sus hijos lo aborrecen:

—Se murió mi papá, viva la libertad.