La Institución Educativa Distrital (IED) Universal lleva bien puesto su nombre, todos caben, no hay excepción de culturas. Su comunidad estudiantil las investiga, las estudia y las aprende, desde las costumbres hasta el idioma.

En ese proceso incluyen el habla popular del Caribe colombiano. Aquí no se dice “débil”, sino “enclenque”, en lugar de decir “muy pequeño” dicen “chirrindingo”. Ellos no tienen “vasija”, realmente tienen “chócoro”.

Lea: Cortes de energía este domingo en varios sectores de Malambo

Así, los estudiantes se han ‘empapado’ desde niños del dialecto que caracteriza a la región donde viven, pero también están en la capacidad de comprender las diferencias con las demás. Dominan el inglés, el francés y, como si fuera poco, están explorando la lengua palenquera y wayuunaiki.

Lo anterior, gracias al proyecto ‘Interculturalidad lingüística: raíces que transforman horizontes’, dirigido por la docente de Lenguaje y Lectura Crítica Elvira Arciniegas Severiche, con el apoyo de la Universidad Simón Bolívar y bajo la supervisión de la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla.

“Nació de un centro de interés en el cual los niños, teniendo ellos esa necesidad de aprender algo más, asisten los sábados y nos reunimos a fortalecer ciertas competencias. En este caso, en el grupo de investigación fortalecemos esas habilidades de pensamiento crítico, habilidades de investigación, de ir más allá a lo que vemos en el contexto y en la búsqueda de un problema que tenemos en común”, explica la profesora a EL HERALDO.

El Colegio Universal está ubicado en el barrio que lleva el mismo nombre, en la localidad Suroriente de la ciudad, donde están matriculados cerca de 500 estudiantes que se han convertido en guardianes trabajando por preservar la memoria intercultural.

Hablan los universalistas

Entre ellos está Jhon Alejandro Cassiani, de 4°A. Dice, en un futuro: “Quiero ser pastor”. Su papá es de María la Baja (Bolívar) y aportó al centro de interés durante el proceso de investigación, gracias a su cercanía con San Basilio de Palenque.

“Investigar. Eso es lo que más me gusta, porque no me mandan a hacer bastantes cosas. Hago bastante investigación aquí, y allá en la casa lo que hago es pasarme durmiendo. He aprendido algunas palabras: sambapalo, bochinche, chirrindingo, embelequero, chócoro y abboliá… —¿Qué es abboliá?— ¡Tirarse!”, comenta el pequeño que, por su espontánea expresión, le arranca sonrisas a la profe y a sus compañeritos.

Para hacer ameno el traslado de estos conocimientos a los estudiantes, la orientadora construyó junto con ellos unas herramientas didácticas que, no solo serán útiles para los pioneros de este proyecto académico, sino también para las futuras generaciones del Universal.

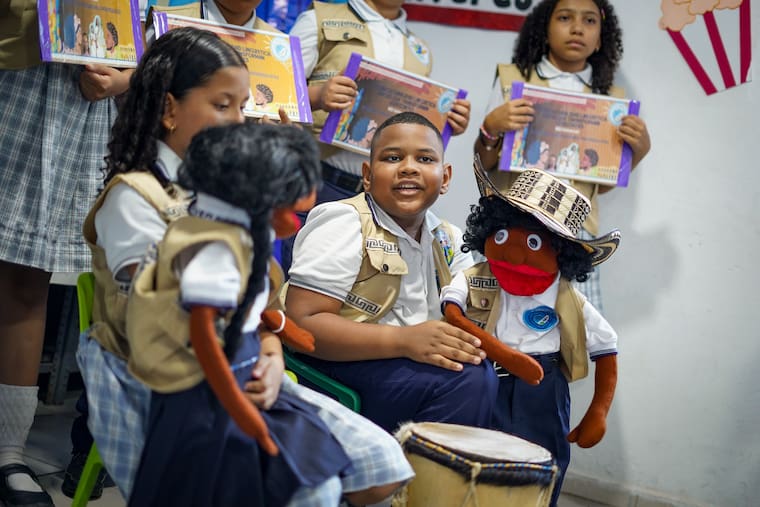

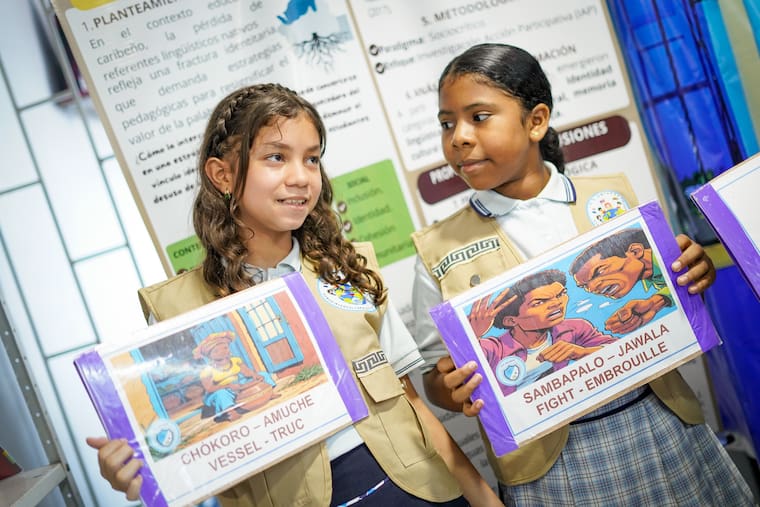

Diseñaron cartillas, un glosario afrodescendiente e indígena con coloridas ilustraciones, dos títeres y montaron un podcast que se difunde periódicamente en las redes sociales de la institución.

En el caso del glosario, del tamaño del puño de un recién nacido, contiene decenas de palabras que recogieron de voces palenquera y wayuunaiki, y también traducciones al inglés y al francés. Por ejemplo, ya saben que bochinche es Eperulajaa en wayuunaiki , Gossip en inglés y Potin en francés. O que gracias es Ma jende en lengua palenquera.

“Aprendí de investigación y acción participativa. Es que no solo nosotros podemos investigar, todos podemos investigar: ustedes, los profesores, nuestros padres. No sabía manejar un títere y la seño me dijo: ‘Si quieres, cógelo tú’. Yo lo cogí y aprendí”, asegura Naomi Díaz García, la estudiante de 4° que sueña con ser investigadora, “porque me gusta saber lo que pasa en el mundo”.

Ella le da vida a un títere que personifica a Anacaona para representar la lengua étnica, mientras que el otro títere, cuyo ventrílocuo es Cassiani, le asignaron el nombre de Tambó y representa la figura indígena. Esto como estrategia para difundir todo lo que han aprendido, producto de la investigación.

“Notamos que hay muchas palabras que son inadecuadas, que (ellos) están haciendo uso de manera inapropiada, y yo les dije: ‘Estas palabras inadecuadas, inapropiadas, además de que afean a la persona, que no se ve bien, también va deteriorando esas voces ancestrales que tenemos, que son las que tenemos que mantener’. Y es cuando iniciamos el proceso de revitalizarla y rescatarla”, agrega la profe Elvira.

Presentaciones en francés y letanías

A los recursos didácticos, le han sumado tambores, la composición de letanías, un chaleco que los identifica como guardianes que preservan el dialecto y han adaptado el laboratorio del Centro de Interés, en el segundo piso del plantel, con coloridas decoraciones en las paredes que simulan las fachadas de las icónicas casas de Barrio Abajo.

“Comenzamos a trabajar con un grupo que se llama Pequeños Universalistas y aquí tenemos los resultados. Incluso, tuvieron la oportunidad de participar en un Encuentro de Letanías en la Plaza de la Aduana. Dentro de un proyecto del (idioma) francés, del cual tenemos reconocimiento a través de la Embajada francesa, los niños se presentaron ante el agregado cultural de Francia, presentando el trabajo en ese idioma, dentro de unos términos básicos, pero que a él le impactó bastante”, destaca José Martínez Pérez, rector del Universal.

Aquí: Distrito refuerza acciones contra la mendicidad y el trabajo infantil en temporada de fin de año

Así se están formando los pequeños investigadores en esta Institución Educativa Distrital del suroriente de Barranquilla, con la capacidad de interactuar en varios idiomas y preservando las raíces a partir del dialecto que identifica a la región.